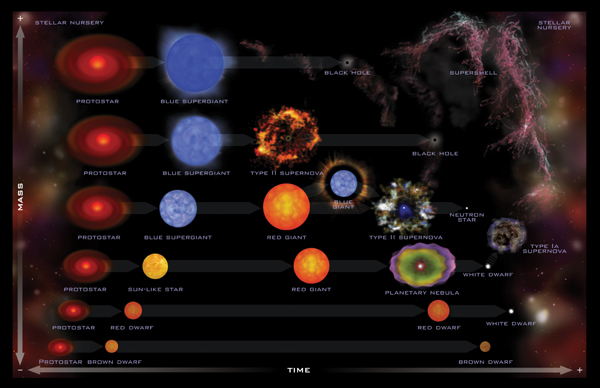

恒星 Star

宇宙の彼方にある光り輝く星 Brighting star of faraway space

|

|

原始星 Protostar 画像:想像図 |

| 半径 | 様々 | 重量 | 様々 |

|---|---|---|---|

| 密度 | 中位 | 温度 | 中位 |

| 主要放射線 | 電波〜X線 | 光度 | 中位(初期は高い) |

| 主要構成物質 | H2:70%弱、He:30%弱、Si、C、Fe等 | ||

|

自分自身の重力で収縮できる星の質量程度の星間ガスの塊のこと。 原始星の自己重力は、収縮を妨げているガスの圧力や磁場の力よりも強いので、どんどん収縮してやがて星になる。 こうして生まれたばかりの星のことを原始星と呼ぶ。 原始星は生まれる時に、一時期とても明るくなる。 太陽で言うと、現在の100〜1000培の明るさで、100〜1000年間程輝いていたと考えられている。 星は赤い色を保ちながら、現在の太陽位まで暗くなる。 その後はあまり明るさを変えずに、次第に黄色い星になる。 遂に星の中心で原子核反応が始まると、星は主系列星に落ち着く。 |

|

赤色矮星 Red dwarf 画像:リギル・ケンタウルスの伴星プロキシマ・ケンタウリ |

| 半径 | 約230,000km以下 | 重量 | 9.2×1029kg以下 |

|---|---|---|---|

| 密度 | 約1.0×106g/cm3 | 温度 | 約3,500℃ |

| 主要放射線 | 電波〜X線 | 光度 | 低い |

| 主要構成物質 | He、C、O2、Ne、Mg等 | ||

|

主系列星の中で暗い部類の恒星。 他の主系列星との違いは、縮退を起こし太陽よりずっと小さいサイズであり、 フレアが激しく太陽フレアと同等の範囲までフレアが広がること、および寿命が長いことである。 赤色矮星は、宇宙で最もありふれた恒星である。 非常に小さい為、水素核融合の速度が遅く、寿命が数兆年程度と非常に長い。 またヘリウムに点火する程の温度にはならない為、水素が燃え尽き寿命が尽きても赤色巨星にはならずに、 そのままヘリウム型の白色矮星になると考えられている。 赤色矮星の寿命は、ビッグバンが起きてから現在までの時間よりも長いとされている為、 ヘリウム型の白色矮星は宇宙に存在していないと考えられている。 |

|

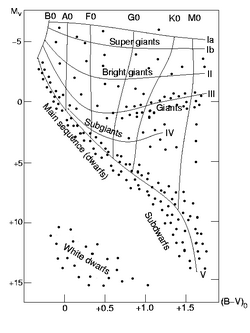

主系列星 Main sequence star 画像:ヘルツシュプルング・ラッセル(HR)図 |

| 半径 | 様々 | 重量 | 様々 |

|---|---|---|---|

| 密度 | 約1.0×106g/cm3 | 温度 | 約20,000℃ |

| 主要放射線 | 電波〜X線 | 光度 | 中位 |

| 主要構成物質 | He、C、O2、Ne、Mg等 | ||

|

主系列星とは、HR図において、図の左上(明るく高温)から右下(暗く低温)に延びる曲線である主系列 (Main Sequence) に位置する星の総称。 恒星の一生において壮年期にあたる星で、太陽の様に水素の核融合反応が安定に進行している星である。 全天の恒星の大部分は、この主系列星に属する。 《HR図の見方》 縦軸に絶対等級(光度)、横軸にスペクトル型(表面温度)をとった恒星の分布図。 ● 主系列星の上方に位置する: 同じ表面温度でも明るい星 = 巨星 ● 主系列星の下方に位置する: 同じ表面温度でも暗い星 = 矮星 ● 主系列星の右側に位置する: 同じ光度でも表面温度が低い星 = 赤色巨星 ● 赤色巨星の左下に位置する: 表面温度は高いが光度が低い星 = 白色矮星 ● 白色矮星の右下に位置する: 表面温度も光度も低い星 = 黒色矮星 |

|

赤色巨星 Red giant 画像:想像図 |

| 半径 | 約7,500km以下 | 元恒星の重量 | 2.8×1030kg以下 |

|---|---|---|---|

| 密度 | 1.0×106g/cm3 | 温度 | 20,000℃ |

| 主要放射線 | 電波〜X線 | 光度 | 中位 |

| 主要構成物質 | He、C、O2、Ne、Mg等 | ||

|

恒星が主系列星の状態から進化して赤く大きく膨張した状態のこと。 若い恒星は中心部の水素の核融合反応で輝いているが、古い恒星は中心部の水素を使い果たし、 核融合でできたヘリウムからなる中心核と、それを取り巻く水素の外層という構造に変わる。 すると、水素の外層で核融合が始まり、中心部はエネルギー源が無くなる為、自己の重力で収縮していく。 この時に重力エネルギーの解放で熱が産生する為、核融合が起こっている外層部分は常に加熱される状態になり、 よって核融合反応が加速され、核融合で生じた熱によって外層は外へと膨張しようとし、重力による収縮を上回るようになる。 その為に星の外層は大きく膨らみ、星の表面温度は相対的に低下するため色は赤く見える。 この膨張状態は中心部でヘリウムの核融合反応が始まって収縮を支えられるようになると一旦解消されるが、 中心部のヘリウムが使い果たされてより重い元素の核ができ、ヘリウムの外層で核融合が起こるようになると再び膨張が起こる。 外層は星の中心から離れているために重力による束縛が弱く、徐々にガスが星から流出していく。 その為恒星は外層を失い中心核が露出する。 ここで核融合反応が終了したものが白色矮星となり、流出したガスは惑星状星雲として観測される。 赤色巨星のうち、特に光度や直径が大きいものを特に赤色超巨星と呼ぶ。 普通の赤色巨星は重くて太陽の数倍程度の質量しかないのに対し、赤色超巨星は太陽の10倍以上の質量を持つ。 |

|

青色巨星 Blue giant 画像:想像図 |

| 半径 | 約5,000,000km | 重量 | 大きい |

|---|---|---|---|

| 密度 | 約1.0×106g/cm3 | 温度 | 20,000℃ |

| 主要放射線 | 電波〜X線 | 光度 | 高い |

| 主要構成物質 | H2、He等 | ||

|

高温で青白く輝く大質量の星。 直径はせいぜい太陽の5〜10倍程度だが、光度は数千〜数万倍とかなり明るい。 しかし、燃料を激しく燃やしている為、寿命は短く、数百万〜数千万年程度。 赤色超巨星(質量によってはLBV)を経て、最期には超新星爆発を起し、中性子星やブラックホールになる。 更に明るいものは青色超巨星と呼ばれ、直径は数十倍、光度も2万倍以上あるものが多い。 その中で光度が太陽の数十万倍〜100万倍以上で、直径が太陽の100倍以上あるものをLBV(Luminous Blue Variable)と呼ぶ。 |

|

ウォルフ・ライエ星 Wolf-Rayet star 画像:想像図 |

| 半径 | 約5,000,000km | 重量 | 大きい |

|---|---|---|---|

| 密度 | 1.0×106g/cm3 | 温度 | 20,000℃ |

| 主要放射線 | 電波〜X線 | 光度 | 高い |

| 主要構成物質 | H2、He、C、N2等 | ||

|

青色巨星であるが、特殊なスペクトルを持つ天体。 ウォルフ・ライエ星のスペクトルには通常の恒星に見られる水素の線が無く、 その代わりにヘリウムや炭素、窒素の幅の広い輝線が見られる。 これはウォルフ・ライエ星が強い恒星風によって水素に富んだ外層を吹き飛ばして失ってしまい、 高温の電離したヘリウムや炭素、窒素を含むガスを高速で吹き出している為に、 ドップラー効果により輝線の幅が広がっているものと考えられている。 吹き出したガスが星の周囲に散光星雲として輝いていることもある。 ウォルフ・ライエ星は大質量星の一生の末期の姿であり、やがて超新星爆発を起こすものと考えられている。 |

|

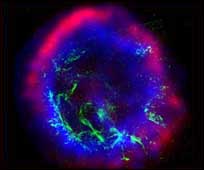

超新星 Supernova 画像:小マゼラン星雲にある超新星残骸(E0102-72) |

| 元恒星の半径 | 約1,500,000km以上 | 元恒星の重量 | 8×1030kg以上 |

|---|---|---|---|

| 密度 | 1.41g/cm3 | 温度 | 高い |

| 主要放射線 | X線等 | 光度 | 極高い |

| 主要構成物質 | H2等 | ||

|

太陽質量の4倍以上の恒星がその一生を終える時に引き起こす大規模な爆発現象であり、夜空に明るい星が突如輝き出す様に見える。 発する光は-13〜-19等級増加し、この明るさは新星を格段に凌駕する。 爆発によって星の本体は完全に四散するが、元恒星の重量により、爆発後に中心部に中性子星やブラックホールが残る場合もある。 重い鉄や珪素、我々の体を構成する炭素や窒素等の元素は、恒星内部での核融合反応で生成し、超新星爆発により恒星間空間にばらまかれた。 また、鉄より重い元素は超新星爆発時に生成したと考えられる。 超新星爆発による衝撃波は星間物質の密度ばらつきを生み出し、新たな星の誕生を促している。 尚、銀河系内での発生頻度は非常に少なく、数百年に1回程度である。 |