|

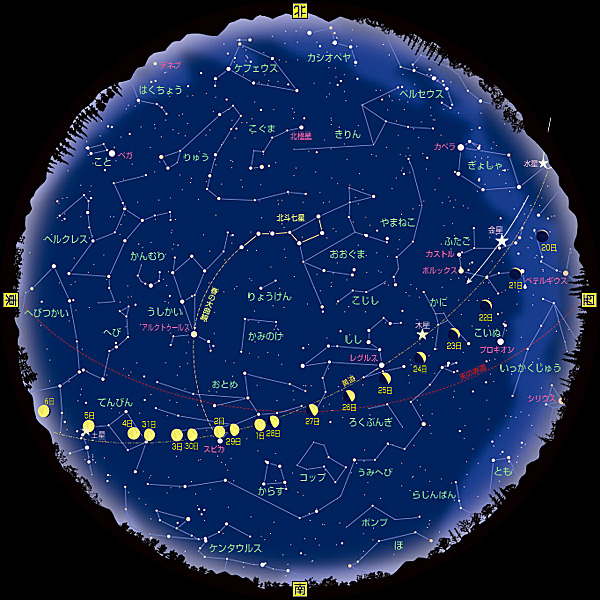

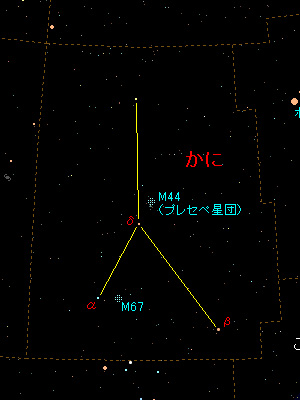

かにざ

|

| 主要恒星 | β:アルタルフ(3.8等) | ||

|---|---|---|---|

|

黄道十二星座の1つであり、トレミーの48星座の1つ。 蟹座は最も明るいβ星でも3.8等、他は4等星以下と全体に暗い星からなる星座である。 ほぼ星座中央にあるM44プレセペ散開星団が有名である。 |

|

ししざ

|

| 主要恒星 | α:レグルス(1.4等)、β:デネボラ、γ:アルギエバ、δ:ゾズマ、 ε:ラス・エラセド・アウストラリス |

||

|---|---|---|---|

|

黄道十二星座の1つであり、トレミーの48星座の1つ。 β星デネボラは、うしかい座のアルクトゥルス、おとめ座のスピカとともに、春の大三角形を形成する。 ライオンの頭とたてがみの部分に当たるレグルス、アルギエバ、アダフェラ等7つの星は、 特徴的な「?」形を裏返した星の並びを形成しており、「ししの大鎌」と呼ばれる。 ライオンの後部の房を表していた部分は、独立してかみのけ座になった。 |

|

おとめざ

|

| 主要恒星 | α:スピカ(1.0等)、γ:ポリマ、β:ビンデミアトリクス | ||

|---|---|---|---|

|

黄道十二星座の1つであり、トレミーの48星座の1つ。 うみへび座に次いで全天で2番目に大きい。 1等星スピカは、うしかい座のアルクトゥルス、しし座のデネボラとともに、春の大三角形を形成する。 β星ビンデミアトリクスとしし座のデネボラの間には、10個以上の銀河が密集しており、 おとめ座銀河団と呼ばれている。 |

|

うしかいざ

|

| 主要恒星 | α:アルクトゥルス(-0.04等)、ε:イザール(2.35等)、η:ムフリッド | ||

|---|---|---|---|

|

トレミーの48星座の1つ。 うしかい座はα星アルクトゥルスが有名である。 この星は実視等級-0.04等の赤色巨星で、全天で4番目に明るく、おとめ座のスピカ、しし座のデネボラとともに、春の大三角形を形成する。 ε星イザールは、星座の中で2番目に明るい。 この星のそばに視等級5.1の星があり連星になっている。 オレンジ色と青の美しい二重星なので、プルケリマ(最も美しいものの意)という名前を付けられた。 |

|

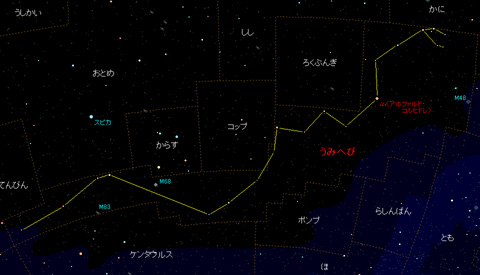

うみへびざ

|

| 主要恒星 | α:アルファルド(1.98等)、γ | ||

|---|---|---|---|

|

トレミーの48星座の1つ。 みずへび座と混同しないよう注意する必要がある。 なおこの2つの星座は、ラテン語綴りもよく似ている。 全天で1番大きな星座であるにもかかわらず、明るい星はα星アルファルドしかない。 |

|

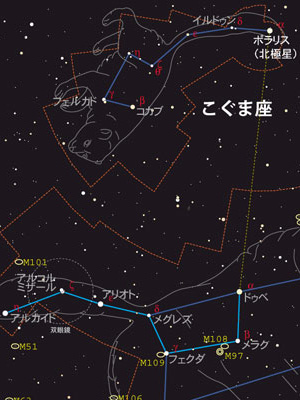

おおぐまざ

|

| 主要恒星 | α:ドゥーベ(1.8等)、η:アルカイド、ζ:ミザール、β:メラク、γ:フェクダ | ||

|---|---|---|---|

|

トレミーの48星座の1つ。全天で3番目に大きい。 日本で北斗七星と呼ばれる7つの星が有名である。 これらの星は、様々な文明で柄杓やスプーンに見立てられた(おおぐま座の一部としては、腰から尻尾にあたる)。 β星メラクとα星ドゥーベの間隔を約5倍すると、だいたい北極星の位置になることから、世界的に旅人や航海者にもよく使われた。 2等星以上の明るい星は、北斗七星に集中しているのも特色で、熊の胴体を構成する星は、全て3等星以下となっている。 |

|

からすざ

|

| 主要恒星 | γ:ギェナー(2.59等)、β:クラズ、δ:アルゴラブ | ||

|---|---|---|---|

|

トレミーの48星座の1つ。 肉眼で見える星は11個だけで、特に明るい星も無いが、 2.5〜3.0等の星で構成される四角形の特徴的な並びは、春の南の空で意外と目立つ。 からす座には、アンテナ銀河と呼ばれるハート型の変わった形の銀河が存在する。 これは衝突する2つの銀河NGC 4038およびNGC 4039から成ると考えられている。 |

|

かんむりざ

|

| 主要恒星 | α:アルフェッカ(2.2等) | ||

|---|---|---|---|

|

トレミーの48星座の1つ。 かんむり座の星座名は直訳すると「北冠座(きたかんむり座)」になる。 由来では、酒神ディオニュソスの王妃アリアドナエアの冠である。 |

|

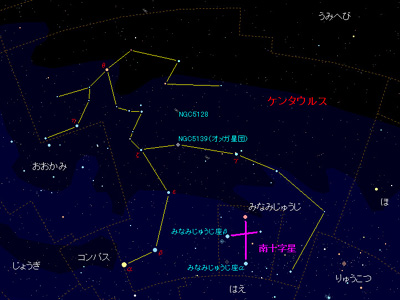

ケンタウルス座

|

| 主要恒星 | α:リジル・ケンタウルス(-0.01等)、β:ハダル(0.6等)、θ:メンケント、 γ:ムリファイン、ε、η、ζ(アルナイル)、λ |

||

|---|---|---|---|

|

トレミーの48星座の1つ。 ケンタウルス座のα星リギル・ケンタウルスは、地球から4.22光年の距離にあり、 太陽以外の恒星の中では地球から最も近い星である。 リギル・ケンタウルスは、プロキシマ・ケンタウリという赤色矮星との連星である。 さらに、太陽と質量・光度・直径がほぼ等しい黄色の主系列星と太陽の0.28倍の光度を持つ橙色の主系列星からなる実視連星である。 この為、これらの星は三重連星ということになる。 また、オメガ星団と呼ばれる最も明るい球状星団や、非常に特徴的な姿をしている楕円銀河ケンタウルス座A、 一番低温の天体とされるブーメラン星雲を有している。 |

|

こぐまざ

|

| 主要恒星 | α:ポラリス(2.02等)、β:コカブ | ||

|---|---|---|---|

|

トレミーの48星座の1つ。 北半球では1年中見ることができる。 α星ポラリス(北極星)が最も有名である。 この星は三重連星であるが、光度差が大きく望遠鏡でも見分けにくい。 なおβ星コカブは紀元前1500年から紀元前300年頃にかけて天の北極の近くにあり、 当時北極星として使われていた。 |

|

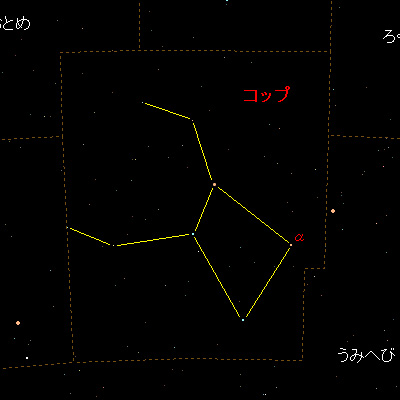

コップ座

|

| 主要恒星 | δ(3.57等) | ||

|---|---|---|---|

|

トレミーの48星座の1つ。 このコップは小さなコップではなく、大きな杯であることだけは分かっている。 |

|

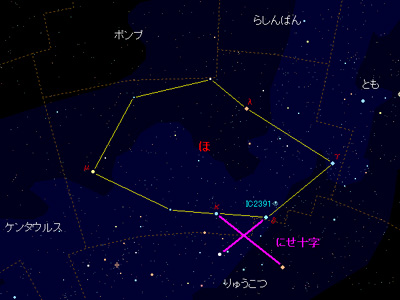

ほざ

|

| 主要恒星 | γ:アル・スハイル・アル・ムーリフ(1.75等)、δ、λ:ムリフェイン、 κ:マルカブ、μ |

||

|---|---|---|---|

|

巨大すぎて4つに分割されたアルゴ座の部分の1つである。 ほ座のδ星とκ星マルカブ、りゅうこつ座ι星アスピディスケとε星アヴィオールを結ぶと十字架の形になるので、これらの星たちはみなみじゅうじ座と見誤りやすい。 この為、この4星を「ニセ十字」と呼ぶ。 |

|

らしんばんざ

|

| 主要恒星 | α(3.68等) | ||

|---|---|---|---|

|

巨大すぎて4つに分割されたアルゴ座の部分の1つである。 もともとはアルゴ座の帆柱の部分であり、以前はほばしら座と呼ばれたこともあった。 |

|

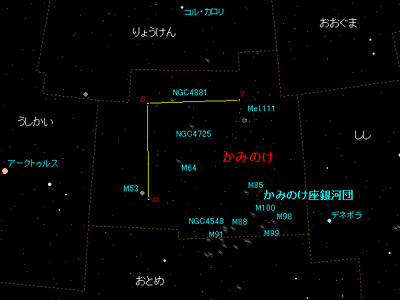

かみのけざ

|

| 主要恒星 | β(4.26等)、α:Diadem(4.3等) | ||

|---|---|---|---|

|

β星は、絶対等級が太陽とほぼ同じ(実際はわずかに明るい)恒星である。 この星は地球から27光年の場所にあり、この場所から太陽を見ると、 地球から見たβ星と同じくらいに輝いているはずである。 かみのけ座には銀河北極(銀緯+90°の点)があり、星間物質の量が一番少ない方向なのでたくさんの銀河が見える。 この領域には、かみのけ座銀河団と呼ばれる銀河団が存在する。 |

|

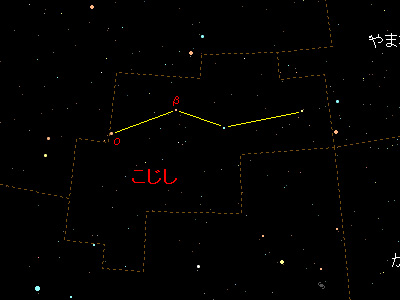

こしじざ

|

| 主要恒星 | 46番星:プラエキプア(3.83等) | ||

|---|---|---|---|

|

こじし座は新しい星座で、しし座とおおぐま座の間の星座のない場所に、隙間を埋めるように設定された。 ちなみにα星はない。 |

|

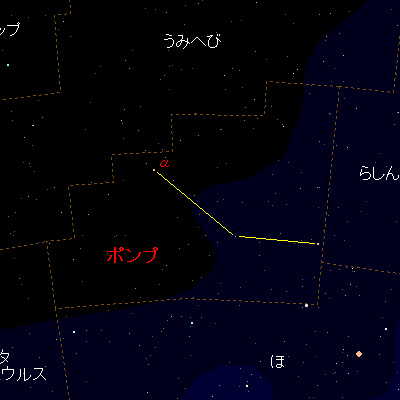

ポンプ座

|

| 主要恒星 | α(4.25等) | ||

|---|---|---|---|

|

このポンプは、水を汲み上げるポンプではなく、真空ポンプである。 |

|

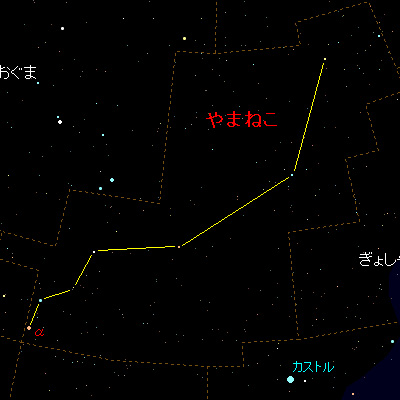

やまねこざ

|

| 主要恒星 | α(3.14等) | ||

|---|---|---|---|

|

命名の由来は、この星座を見るためには、

誰もがヤマネコ(厳密にはオオヤマネコ)の様な目を必要とするからという理由で、

形は全くヤマネコの姿をしていない。 |

|

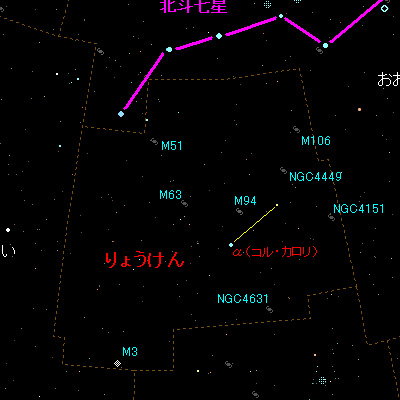

りょうけんざ

|

| 主要恒星 | α:コル・カロリ(2.90等) | ||

|---|---|---|---|

|

有名な渦巻銀河M51があり、これは初めて渦巻状であると確認された銀河である。 すぐそばに小さな伴銀河を従えている為、子持ち銀河とも呼ばれる。 |

|

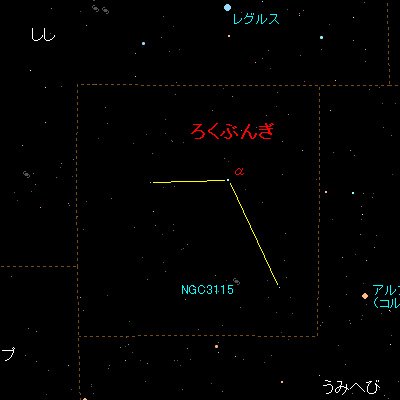

ろくぶんぎざ

|

| 主要恒星 | α(4.49等) | ||

|---|---|---|---|

|

天体の位置を計測するのに使った六分儀という道具がモデルの小さな星座である。 |